池島島内見学

坑内体験の後は池島島内見学です。

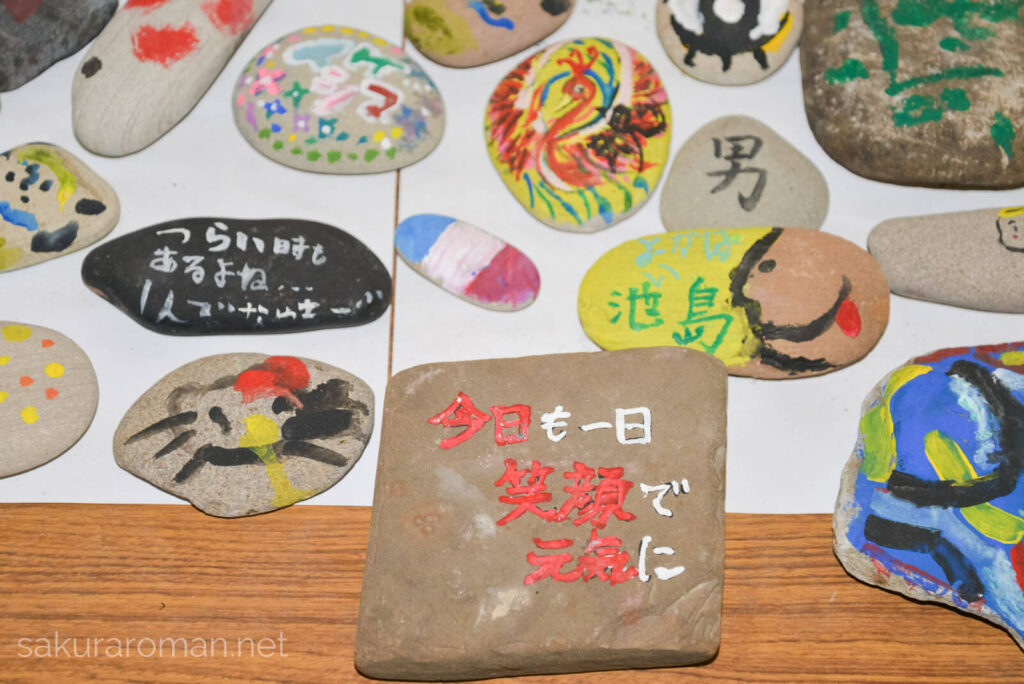

その前に隣の建屋のトイレに行くと、子供達が石にペイントしたものなのでしょうか、「今日も一日笑顔で元気に」と屈託のない言葉。

その上に黒地に白い「つらい時もあるよね。。。」という文字が。

これを作った子供たちの姿も、今は見ることがないので寂しさと切なさがつのる。

島内見学の担当ガイドさんは、実際に炭鉱の最深部で20年にわたり鉱員として採炭に従事していた方でした。

長崎市コミュニティバスに乗り込み100円を支払って出発!

炭鉱住宅8階建てアパート

最初に向かったのは、炭鉱住宅である「8階建てアパート」。

高低差を利用した作りは、エレベーターがない中で不便を減らすアイディア。

実際に目にすると巨大な壁のようにそそり立つ姿は圧巻。

最盛期は人で賑わい、ガイドさんもあそこで知り合いの人とよく話していた、とか、思い出話を交えながら説明してくれました。

所々道端が採掘されていますが、これはイノシシの仕業。

松島からイノシシが海を渡ってやってきて、今ではあちこちに出没しているようです。

兵どもが夢の跡。

かつての日本の根幹を支えていた石炭産業。その最前線で働いていた鉱員達の炭鉱住宅は、すっかり蔦だらけになってしまっていて時の流れを見せつけられます。

炭鉱住宅、8階建てアパートの反対側、ここからだと5階にアクセスできます。

渡り廊下はメンテナンス用で、常に人が行き来していたわけではないそうですが、今では鉄製の橋にも所々穴が開き、まるで左右の棟を支えきれなくなったよと語っているかのようでした。

池島ならではの建物だからなのか、立ち入り禁止なのに無断で立ち入る人がいるそうです。

事故が起こると本人の問題だけではなく、島民にも迷惑がかかるので絶対にやめましょう。

池島炭鉱 第二竪坑と櫓

Z型に見える第二竪坑櫓と安全を祈る女神像「慈海」。

坑道があった蟇島(ひきしま)方面を今でも優しい目で見つめています。

親子像と建屋の入り口。

出勤の際、安全を願って像に触れてから入っていく鉱員もいたそうです。

像の右上の建屋の屋上にカーブミラーのような形のものがありますが、これはアンテナです。

池島沖に浮かぶ兄弟島、蟇島(ひきしま)。

写真だとわかりづらいですが、手前の三角山の小さい島が周囲500mほどの小蟇島、奥の横長のが周囲2.6㎞ほどの大蟇島。

1,000kwのプロペラファンがある入気立坑と排気立坑がありました。

当初は人がいて操作をしていたそうですが、途中からは無人になり、前の写真のアンテナから電波を飛ばしてコントロールしていたそうです。

坑道は蟇島の下を通っていて、最深部は距離にして約10㎞先。

第二竪坑の建屋内

広い広い鉱員風呂。

大勢の猛者が毎日ここで真っ黒な体を綺麗にしていたんでしょうね。浴槽には蒸気パイプに竹を巻いたものが備え付けられており、これで沸かしていたようです。

作業の割り振りを行う「繰り込み場(くりこみば)」。

ここを通って大きなケージ(エレベーターのように利用して、鉱石や人員を上下に運搬するためのカゴ)に向かいます。坑内はガスの危険があるので、煙草などの火気は厳禁!

凄い迫力のケージ。

大きさもさることながら、朽ち果てて錆びついて破片が地面にも散乱しています。

一つのケージに30人乗ることができ、これで約600m下に降りていく。

背負ったリュックがはみ出て、ケージの昇降の際に擦れることも当たり前、新人はそれを見て慌てたそうですが、すぐに慣れて気にしなくなるそうです。

櫓

第二竪坑櫓の足、錆具合がなんともいえない雰囲気を醸し出していますが、これが鉱員の昇降と命を支えていたんですね。

巻揚機は今にでも動き出しそうです。

巻揚機の操作台。

実際にどんな風に使用していたか等をガイドさんが座って説明してくれました。

その後、実際に座ってみて歴史を感じる。

建屋の外

池島炭鉱第二竪坑の建屋から反対側に出ました。

出入口は2カ所で、こちらは延々と階段です。この階段が嫌でわざわざ反対側の出入り口を利用する鉱員もいたそうです。

水平線ギリギリにちんまりギザギザと見えるのが軍艦島。

階段を登りきると「御苦労さん」と労ってくれます。

夏場は鉱員風呂で汗を流しても、この階段で再び汗だくになっていたそうです。

振り向くと「御安全に」と、出勤する鉱員に今日も一日安全にとの呼びかけですね。

毎日、危険と隣り合わせの地下へケージで降り、高速人車や人を運ぶベルトコンベア(マンベルト)に乗り、その後、坑内を歩いて採炭場に通うってどんな気分だったのだろう。。。

ガイドさんは、「淡々と移動して仕事に行くって感じだね」と語ってくれました。

【2016年12月12日訪問】

コメント